最近、咳や息切れが気になることはありませんか?

年齢のせいと思っていたら、実は「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」という肺の病気かもしれません。

COPDは進行性の病気ですが、早く気づいて治療を始めれば、症状を和らげ、日常生活を楽に送ることができます。

このページでは、COPDについてわかりやすく解説し、検査・治療・予防の方法をご紹介します。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)とは?

慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、長年の喫煙などが原因で肺に慢性的な炎症が起こり、息がしにくくなる病気です。

日本では推定500万人以上の方がこの病気を抱えているとされています。病気の状態が悪化しないと自覚症状が出ないこともあり、診断されていない方も多くみえます。

COPDの主な症状

COPDの代表的な症状は、次のようなものです。

- 咳や痰(たん)が長引く

- 階段や坂道で息切れする

- 風邪をひいたあと、なかなか咳が治らない

- 息を吐くのが苦しい

「年のせいかな?」と思われがちですが、これらの症状は肺の機能が少しずつ低下しているサインかもしれません。

COPDの原因

COPDの最大の原因は喫煙です。

たばこの煙は肺の中で炎症を起こし、気道を狭くしてしまいます。これにより、呼吸がしづらくなっていきます。

喫煙者の中には、「自分はまだ大丈夫」と思われる方もいますが、肺の機能は見た目にはわからないスピードで落ちていきます。

COPDの診断

呼吸機能検査

COPDは、呼吸機能検査(スパイロメトリー)という検査で診断されます。これは、息を思い切り吸ってから一気に吐き出し、その「吐く力」や「吐く量」を調べる検査です。

特に注目するのは「1秒率(FEV1/FVC)」という数値で、この値が70%未満の場合、COPDの疑いが強くなります。

- 肺年齢の測定(実年齢との差を見ることで、早期発見のきっかけになります)

- 重症度の分類(軽症~重症まで4段階)

- 他の病気との区別(喘息・肺がん・気管支拡張症などとの鑑別)

※検査時間は十分程度で終わり、痛みはありません。

画像検査

- 胸部X線写真(レントゲン)では、肺の透け具合や横隔膜の位置などをチェックします

- 胸部CT検査では、肺気腫の状態がより詳しくわかります

(当院ではCTは実施できません。検査が必要な場合は、適切な医療機関をご紹介させていただきます。)

COPDの治療

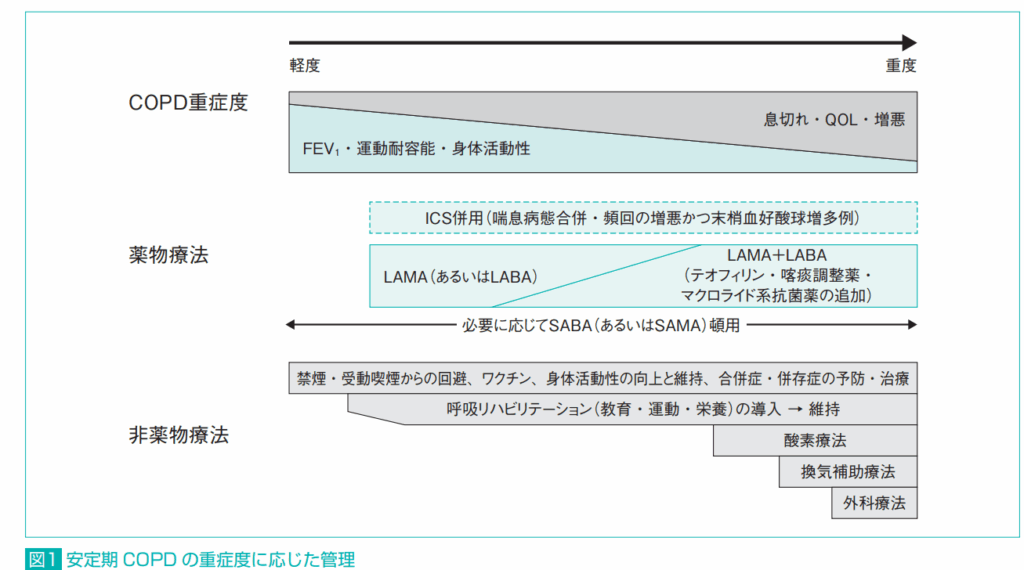

COPD(慢性閉塞肺疾患)診断と治療のためのガイドライン第6版より

治療の目標

COPDの治療は「治す」ことよりも、

症状をやわらげること

悪化(増悪)を防ぐこと

日常生活の質を守ること

が中心になります。

治療には以下のような方法があります。

禁煙(すべての治療の土台)

最も大切なのは、「たばこをやめる」ことです。

禁煙をすることで、それ以上の肺のダメージを防ぎ、疾患進行や入院などのリスクを減らすことができます。

電子タバコや加熱式タバコも例外ではありません。

吸入薬

吸入薬は、直接肺に届いて気道を広げる薬です。COPD治療の中心的な方法です。

- 長時間作用型抗コリン薬(LAMA):息切れや呼吸のしづらさを改善

- 長時間作用型β2刺激薬(LABA):気道を広げて呼吸を助ける

- 吸入ステロイド(ICS):炎症を抑え、重症の方の増悪を減らす

※これらを1つの吸入器にまとめた配合薬もあり、使用しやすくなっています。

感染症の予防(ワクチン接種)

風邪やインフルエンザは、COPDの「増悪(悪化)」を引き起こす大きな原因です。

- インフルエンザワクチン(毎年秋に接種をおすすめ)

- 肺炎球菌ワクチン(65歳以上の方に推奨)

これらのワクチンは、命を守る予防策です。ご本人だけでなく、ご家族や介助者の接種も大切です。

呼吸リハビリテーション(運動療法)

呼吸リハビリは、専門的な運動プログラムです。

「階段を上がれない」「外出が減った」「体力が落ちてきた」そんな方におすすめです。

- 呼吸方法の指導(口すぼめ呼吸など)

- 下半身の筋力トレーニング

- 心肺機能の向上

- 息切れのコントロール

効果は医学的にも実証されており、薬だけでは補えない改善効果が期待できます。

(当院では呼吸リハビリテーションを実施しておりません。必要な患者さんは、適切な医療機関へご紹介させていただきます。)

酸素療法(在宅酸素療法: HOT)

重症のCOPDで、血液中の酸素が少なくなっている方には、「在宅酸素療法(HOT)」が行われます。

酸素吸入を1日15時間以上続けることで、生存率が改善することがわかっています。

現在では持ち運び可能な酸素ボンベや携帯用の酸素濃縮器もあり、在宅での生活を継続できるようになっています。

その他の治療薬

- カルボシステイン:痰を出しやすくし、感染や悪化を予防します

- テオフィリン:呼吸を助ける薬ですが、副作用に注意して使います

- 抗生物質・ステロイド薬(増悪時に):急な悪化のときに短期間使用します

治療を受けるうえで大切なこと

- 症状が安定していても、治療を続けることが大切です

- 自己判断で薬をやめないようにしましょう

- 定期的に検査を受けて、状態を確認していきましょう

COPDの急性増悪

COPDは徐々に進行する病気ですが、ある日突然、「いつもと違う強い息切れや咳」が現れることがあります。

これを「急性増悪」と呼びます。

急性増悪とは?

「急性増悪」とは、普段の症状(咳・痰・息切れなど)が、急に悪化して日常生活に支障をきたす状態です。

場合によっては、救急受診や入院が必要になることもあります。

急性増悪時の症状

- 息苦しさが急に強くなった

- 咳や痰が急に増えた

- 痰の色が黄色や緑色に変化した

- 体がだるく、発熱を伴う

- 横になっても息が苦しく、眠れない

- 指先や唇が紫色(チアノーゼ)

このような症状は、肺炎やインフルエンザなどの感染症がきっかけになることも多く、早急に治療介入が必要な場合もあります。

急性増悪を防ぐには?

増悪は、COPDが進行する大きな原因になります。だからこそ、以下のような予防対策がとても重要です。

ワクチンを毎年受けましょう

- インフルエンザワクチン:重症化や死亡率を大幅に下げることが証明されています

- 肺炎球菌ワクチン:肺炎による入院・死亡を防ぎます

風邪をひかない工夫

- マスク・手洗い・うがいの習慣

- 人混みを避ける(特に冬場)

- 栄養・睡眠をしっかりとる

痰が出やすくする薬を飲む

- 「カルボシステイン」などの喀痰調整薬は、痰を柔らかくして出しやすくし、感染を防ぎます

適切な吸入薬を続ける

- 治療薬を自己判断で中断しないことが大切です

- 吸入がうまくできているか、定期的に確認しましょう

急性増悪のときの治療

急性増悪時は早めの対応必要です。増悪が起きたときには、次のような治療が行われます。

主な治療の例

- 気管支拡張薬の増量(吸入回数の追加)

- ステロイド薬の内服(炎症を抑える)

- 抗生物質(細菌感染がある場合)

- 酸素投与(必要に応じて)

入院が必要なケースでは、点滴や呼吸補助(人工呼吸器を含む)も行われます。

こんな方は、一度ご相談ください

- 40歳以上で喫煙の経験がある

- 咳や痰が続いている

- 階段や坂道で息切れしやすくなった

- 風邪をひくと症状が長引く

いろはなクリニックでは、COPDが疑われる患者さんに対して呼吸機能検査を行い、早期のCOPD発見や治療をサポートしています。「年齢のせい」「風邪かな」と思わずに、一度チェックを受けてみませんか?