多発性骨髄腫は、血液中の免疫を担う「形質細胞」ががん化し、骨や腎臓、血液にさまざまな障害を引き起こす病気です。進行すると痛みや貧血、感染症リスクの上昇など、生活の質(QOL)に大きな影響を与えます。

かつては治療選択肢が限られ、再発を繰り返しながら進行する病気とされていましたが、近年は薬物療法や免疫療法の進歩により、再発後でも長期的な病勢コントロールが可能になっています。

このページでは、多発性骨髄腫の基礎知識から症状、診断、治療法、そして最新の治療選択肢まで、患者さんとご家族に知っておいていただきたい情報をわかりやすくまとめました。いろはなクリニックでの対応についてもご紹介します。

形質細胞の役割

私たちの骨の中には「骨髄」と呼ばれる柔らかい組織があり、血液を作る工場のような役割を担っています。骨髄では、赤血球(酸素を運ぶ)、白血球(免疫を守る)、血小板(出血を止める)などが日々生み出されています。

その中で、形質細胞は免疫を担当する白血球の一種で、外から侵入したウイルスや細菌を退治するための「抗体」を作る専門家です。正常な形質細胞は、感染から身を守る重要な存在です。

多発性骨髄腫とは?

多発性骨髄腫は、この形質細胞が何らかの原因でがん化してしまい、骨髄の中で異常に増える病気です。

がん化した形質細胞は「骨髄腫細胞」と呼ばれ、次のような影響を及ぼします。

- 正常な抗体が減少し、感染症にかかりやすくなる

- 異常な抗体(Mタンパク)を大量に作り、血液や尿に流れ出る

- 骨を壊す物質を出し、骨がもろくなる(骨折や腰・背中の痛み)

- 骨や腎臓に負担をかけ、腎機能障害を引き起こす

- 骨髄内のスペースを占拠し、貧血や血小板減少を起こす

症状の特徴

骨髄腫によく見られる症状は「CRAB」と呼ばれる4つの特徴で表現されます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| C(Calcium)高カルシウム血症 | 骨が壊れ、血液中のカルシウムが増える。吐き気、のどの渇き、意識障害など。 |

| R(Renal)腎障害 | 異常タンパクが腎臓を傷つけ、むくみや尿量減少が起こる。 |

| A(Anemia)貧血 | だるさ、息切れ、集中力低下。 |

| B(Bone)骨病変 | 背中や腰の痛み、骨折。 |

無症候性と症候性

- 無症候性骨髄腫:症状や臓器障害がなく、検査で初めて見つかる状態。多くは経過観察で治療は行わない。

- 症候性骨髄腫:上記のCRAB症状や臓器障害がある場合。治療が必要。

診断に使う検査

- 血液検査:Mタンパク、フリーライトチェーン、血球数、カルシウム、腎機能など。

- 尿検査:異常タンパクの有無。

- 骨髄検査:骨髄腫細胞の割合や性質を確認。

- 画像検査:X線、MRI、CT、PETで骨や骨髄の病変を評価。

治療の目標

多発性骨髄腫は根治(治癒)を目指すことは難しく、再発を繰り返す病気ですが、治療法の進歩により長期コントロールが可能になっています。

治療の目標は次の3つです。

- 症状の緩和・生活の質(QOL)の改善

痛みや貧血、感染症リスクを軽減し、日常生活を守る。 - 病気の進行を抑える(寛解の維持)

がん細胞をできるだけ減らし、再発までの期間を延ばす。 - 将来の治療選択肢を残す

再発時にも使える薬や方法を温存し、長く付き合える状態を保つ。

主な治療法

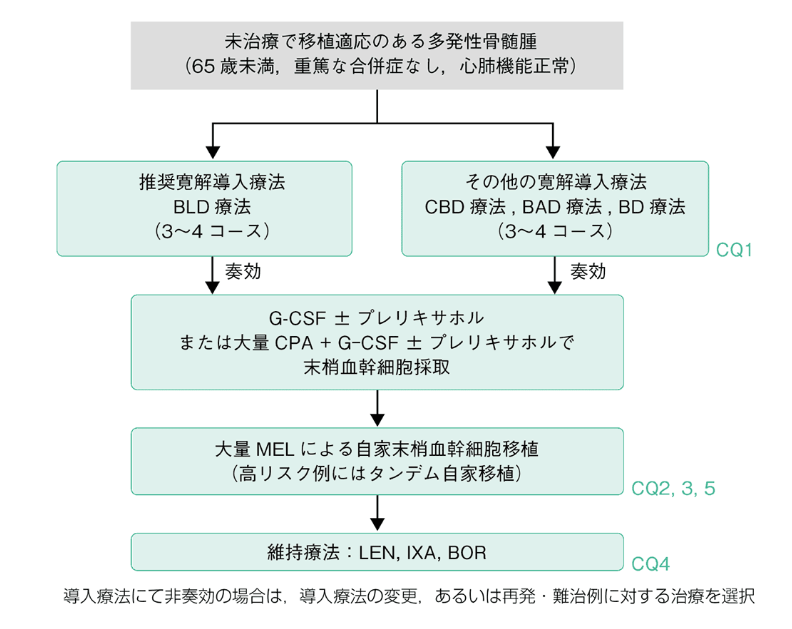

若年者で移植可能な場合(65歳以下が目安)

- 寛解導入療法(例:ボルテゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾン)

- 自家造血幹細胞移植(大量メルファラン後に自己幹細胞を戻す)

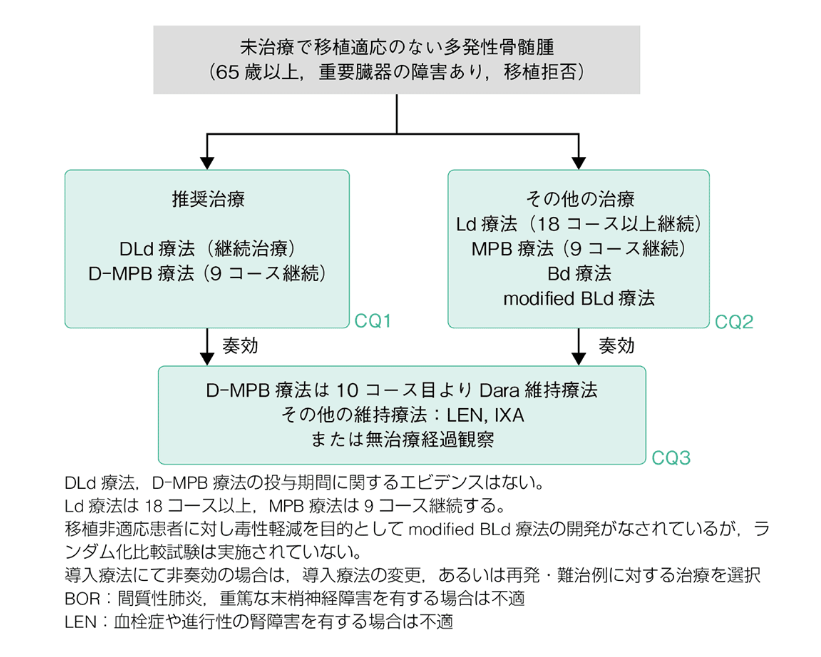

高齢者・移植不適応の場合

- 抗体薬(ダラツムマブなど)+免疫調整薬+ステロイドの組み合わせ

- 体力や副作用リスクに応じた投与量の調整

日本血液学会 造血器腫瘍ガイドライン第3.1版(2024年版)より

治療効果の判定

治療がどれだけ効いているかを以下の指標で評価します。

- Mタンパクの減少率

- 骨髄中の腫瘍細胞の割合

- 画像検査での骨病変の変化

主な評価段階

- 完全寛解(CR):Mタンパクが検出されず、骨髄中の腫瘍細胞が1%未満

- 非常に良好な部分寛解(VGPR):Mタンパクが90%以上減少

- 部分寛解(PR):Mタンパクが50%以上減少

- 安定(SD)/進行(PD):変化がないか悪化

再発・難治性多発性骨髄腫の治療

再発・難治性とは?

- 再発:一度は治療で病勢が抑えられたものの、時間が経って再び病気が進行してしまうこと

- 難治性:治療中にもかかわらず効果が得られない、または短期間で再び悪化してしまうこと

多発性骨髄腫は長期にわたって付き合う病気であり、再発や難治化は珍しくありません。しかし、近年は新しい薬や治療法の登場により、再発しても治療を切り替えながら長期に病勢をコントロールできる可能性が高まっています。

標準的な再発時の治療選択

再発・難治の段階では、これまで使っていない薬や、過去に効果があった薬の再投与を組み合わせます。

- プロテアソーム阻害薬(PI):ボルテゾミブ、カルフィルゾミブなど

- 免疫調整薬(IMiD):レナリドミド、ポマリドミドなど

- 抗CD38抗体薬:ダラツムマブ、イサツキシマブなど

- ステロイド薬:デキサメタゾンなど

これらを2剤または3剤の併用療法として組み合わせた治療を行っていきます。

最新の治療法

近年、従来の薬で効果が不十分な場合に使える「新しい作用機序の治療」が登場しています。

CAR-T細胞療法

- 自分の免疫細胞(T細胞)を遺伝子改変し、骨髄腫細胞を特異的に攻撃できるようにする治療

- 代表的な標的はBCMA(B細胞成熟抗原)

- 一度の投与で長期間効果が持続する例もあり、再発後でも長期コントロールの可能性が示されています

- 例:イデカブタゲン ビクルユーセル

BiTE(バイスペシフィック抗体)療法

- 二つの結合部位を持つ抗体で、T細胞と骨髄腫細胞を物理的に近づけて攻撃を促す

- 皮下注射や点滴で行え、CAR-Tよりも治療導入が容易

- 例:テクリスタマブ(BCMA標的)

抗体薬物複合体(ADC)

- 骨髄腫細胞を狙う抗体に抗がん薬を結合させ、効率よく薬を届ける

- 例:ベランタマブ マホドチン(BCMA標的)

- 正常細胞への影響を抑えつつ強い抗腫瘍効果を発揮

治療選択の流れ

再発や難治の際には、

- これまで使用した薬とその効果・副作用の履歴を整理

- 未使用の作用機序の薬剤や、新しい治療を優先的に検討

- 病状、体力、副作用リスクを総合的に判断

これらを総合的に判断し、治療法を選びます。

長期的コントロールが可能に

- 従来は再発ごとに効果が短くなる傾向がありましたが、新しい免疫治療や分子標的薬の登場により、再発後でも数年以上安定した状態を保つことが可能になっています

- 「治療 → 休薬 → 再治療」を繰り返しながら、生活の質を保って過ごせる期間が延びています

いろはなクリニックで出来ること

当院では、岐阜市近郊の連携施設と協力しながら、以下の診療を行っています。

診断

多発性骨髄腫が疑われる患者さんに対して、血液検査・尿検査・レントゲンなどを行い、診断の見通しをつけます。

初期治療が可能な施設への紹介

多発性骨髄腫が強く疑われる場合、診断の確定と治療のため、迅速に適切な専門施設へご紹介します。

一部の外来化学療法

ダラツムマブ、ボルテゾミブ、レナリドミドなど、一部の化学療法は当院でも実施が可能です。

治療後の経過観察

大きな治療がひと段落した後の経過観察や支持療法の継続を行います。

まとめ

- 多発性骨髄腫:形質細胞ががん化し、骨や腎臓、血液に障害を起こす病気

- 主な症状(CRAB):

- C:高カルシウム血症(吐き気、意識障害)

- R:腎障害(むくみ、尿減少)

- A:貧血(だるさ、息切れ)

- B:骨病変(腰痛、骨折)

- 診断:血液・尿・骨髄・画像検査を組み合わせて行う

- 治療の目的:症状緩和・病勢抑制・将来の治療選択肢を残す

- 主な治療法:移植療法、抗体薬+免疫調整薬+ステロイド、再発時は新薬を組み合わせ

- 最新治療:CAR-T、BiTE、抗体薬物複合体(いずれも長期コントロールが可能)

いろはなクリニックで出来ること

- 多発性骨髄腫が疑われる患者さんの診断

- 初期治療が可能な専門施設への紹介

- 一部の外来化学療法(ダラツムマブ、ボルテゾミブ、レナリドミドなど)

- 治療後の経過観察や支持療法

当院は地域の医療機関と連携し、診断から治療後のフォローまで切れ目のないサポートを提供しています。

多発性骨髄腫をはじめ、血液疾患に関することは何でもご相談ください。