急性骨髄性白血病(AML)とは

- 血液の細胞の元となる細胞(造血幹細胞)に近い未熟な白血球細胞ががん化して、異常に増える病気です。

- 症状としては、貧血(倦怠感・息切れ・動悸)、免疫力低下による発熱、血が止まりにくい(鼻血・歯茎の出血など)がよく見られます。

- がん化した白血球が肝臓・脾臓・骨や髄膜(脳の膜)などにも広がることがあります。

診断の流れ

急性骨髄性白血病は診断から治療まで、速やかに行う必要がある緊急性の高い疾患です。

いろはなクリニックでは白血病が疑われた場合、岐阜市内の血液内科基幹病院と綿密に連携し、速やかな入院治療へ繋げられるようにしています。

- 血液検査:白血球・赤血球・血小板などの数を調べます。

- 骨髄検査:血液の工場である骨髄を調べます。芽球(がん細胞)が骨髄中の20%以上でAMLと診断します。

- 特殊染色/検査:ミエロペルオキシダーゼ染色や細胞表面を調べる精密検査、染色体・遺伝子の確認を行います。

- その他の検査:感染症や出血傾向、腫瘍の広がり(骨・髄膜など)を調べるため、CTや腰椎穿刺を行います。

予後分類(治りやすさ)

急性骨髄性白血病は、適切な治療を行うことで、治る(治癒)を目指せる疾患です。

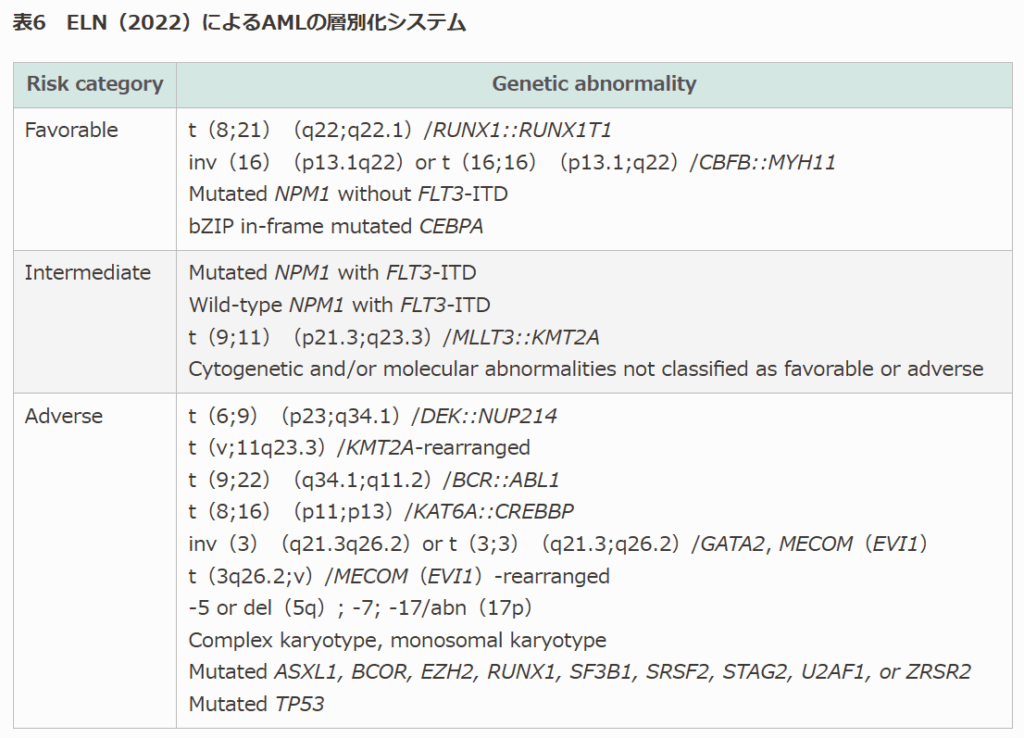

しかし、染色体異常と遺伝子異常により、予後(治りやすさ)が変わってきます。

染色体や遺伝子の変化により、予後は良好・中間・不良群に分けられます。

- 良好因子:

- 特定の染色体異常(例:t(8;21)、inv(16)、t(15;17))

- NPM1変異(FLT3-ITDなしの場合)

- CEBPA変異(二重変異)

など

- 不良因子:

- FLT3‑ITD変異(治療効果がやや劣るとされる)

- RUNX1‑RUNX1T1+KIT exon17変異

- IDH1変異、WT-1変異

- 骨髄異形成症候群の特徴を持った白血病

など

日本血液学会造血器腫瘍ガイドライン第3.1版より

治療のステップと内容

寛解導入療法

- 急性骨髄性白血病の診断が確定したら、まず行う治療です。

- 寛解(骨髄の検査で白血病細胞が検出できない状態)を目指します。

- 主に60歳未満では、次の組み合わせが標準です。

- イダルビシン(IDR)12 mg/m²を3日間+シタラビン(Ara‑C)100 mg/m²を7日間

- ダウノルビシン(DNR)50 mg/m²を5日間+Ara‑C 100 mg/m²を7日間

- 特定の遺伝子変異(FLT3変異)を有する場合、分子標的薬を併用します。

- 高齢者(65歳以上)や合併症がある患者さんには、副作用を減らす低用量または新薬併用療法も検討しま

(例:ベネトクラクス+アザシチジン療法 など)

寛解後の地固め療法・維持療法

- 地固め療法:完解導入療法で寛解を達成した後に、まだ体内に残る可能性がある白血病細胞をさらに減らす治療。

- 一般的な急性骨髄性白血病では4回の地固め療法を行います

- 一部の予後良好な急性骨髄性白血病(CBF白血病)には、大量Ara‑C療法を3コース実施(60歳以下)

- FLT3‑ITD陽性例は、分子標的薬をAra‑Cと組み合わせる治療が2023年に保険承認されています。

造血幹細胞移植

- 地固め療法の一つとして、造血幹細胞移植が選択しとなります。

- 非常に強力な治療で、高い治療効果が期待されますが、合併症にリスクも高い治療法です。

- 最終的な適格性判定は、ドナーの有無、患者さんの状態(白血病や合併症)、患者さんやご家族の希望を総合して決定します。

急性前骨髄球性白血病(APL)の治療

急性骨髄性白血病の一病型に、急性前骨髄球性白血病(APL)があります。

かつては予後不要な白血病でしたが、ATRA(ビタミンA誘導体)を中心とした分化誘導療法により、現在では90%以上の寛解率が期待されます。

- 治療初期の合併症管理が重要で、白血球が急激に上がる分化症候群やDIC(血液凝固異常)対策が必要です。

- 寛解後はATO(亜ヒ酸)とATRAを併用した地固め療法へ移行します。

支持療法(副作用・合併症への対策)

- 感染症対策:抗菌薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬、無菌室管理など

- 腫瘍崩壊症候群(治療で細胞破壊後に起こる体内環境の乱れ):水分・薬でコントロール

- 輸血:貧血や出血対策

- 副作用への配慮:心臓・神経・便秘などの対症ケア

最後に

- 急性骨髄性白血病は血液のがんの一種であり、代表的な疾患です。

- 適切な治療を行うことで、治癒(治る)可能性もある疾患です。

- 疾患が進行した状態で発見されると、その後の治療に難渋することもあります。

- いろはなクリニックでは、白血病が疑われる患者さんの早期診断、早期治療に結び付けられるように、連携医療機関と協力しながら診療を行っています。